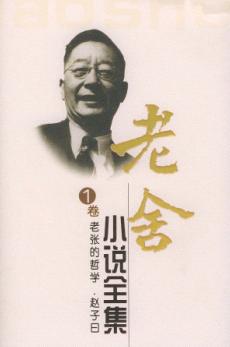

老舍新诗-第1章

按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!

————未阅读完?加入书签已便下次继续阅读!

作者:老舍

保民杀寇

谁给我的枪?

谁给我的粮?

还不是百姓的血汗,

供给我这身武装?!

我为谁打枪,

我为谁吃粮?

还不是为保卫百姓,

我才舍身上战场?!

上战场,上战场,

弟兄们,为保民杀寇,去洒这热血一腔!

载一九三八年十月一日《扫荡报》

保我河山

高山大河,伟大中国!

祖宗开创,

万代安和。

我们的土地,

我们的山河,

谁敢来侵犯,

谁敢来夺?

中华土地好,

中华好汉多,

命可舍,

头可碎,

要保住伟大中国。

载一九三八年十月四日《扫荡报》

壁报诗

哪条道路都能达到南京,哪条道路都能达到北平,打回南京!打回北平!

只有那没有血的路啊,须得膝行!

看到了春花,想起老家!

想到了老家,咬紧钢牙;插上春花,打回老家!

只有那骨头软的人哪,

在泥里爬!

哪个男儿不愿作好汉?

哪个女子不愿作英雄?

愿作好汉!愿作英雄!

只有那舍不得命的人哪,

藏在家中!

什么房子也挡不住炸弹,

多少金钱也逃不出灭亡,

献上财宝,捐上楼房!

今天你若是怕牺牲啊,

国破家亡!

载一九三九年四月三日《中央日报》

长期抵抗

好小子,你敢打?

我立刻通电骂你祖宗!

并且高喊,长期抵抗!

一定:你的耳朵当然不聋?

你在这边打,打吧;

我上那边去出恭。

敢过来不敢,小子?

敢!好,你小子是发了疯。

你真过来?咱们明天再见,和疯狗打架算不了英雄。

我今天不打你,明天不打你,后天,噢,后天是年节我歇工。

这么办吧,过了新年再说,你不前进,我犯不上改守为攻;

你若前进,自讨没脸,我决定长期抵抗,一辈子不和你交锋。

啊,长期抵抗,长期抵抗,难道伊听着就无动于衷?

一年,二年,你有多少炮弹,敢老拍拉拍拉向我轰?

假如你自己震破了手,难道你妈妈就不心疼?

你看我,身体发肤受之父母,讲究未曾开炮先去鞠躬。

小子,你也学着点礼貌,好好的邻居何必水火不相容?

况且为何不向老美老俄先瞪瞪眼,他们和你正是对手相逢。

没事偏来找寻我,我又不是铁做的脑袋,穿不了大窟窿。

再不然,你不是炮弹太多无处用吗?

何不去打火山,也省得地震咕咚咚。

劝你不听,我也无法,只好长期抵抗,一直退到云南或广东。

到了广东,

你还能再打,你还敢

炮轰香港惹翻你的老同盟?

凡事该得就得别过火,善恶有报不要逞能!

长期抵抗,慷慨激昂!

听见没有?来,放下枪炮咱们先喝一盅。

载一九三三年二月二十日《申报·自由谈》

成渝路上

我脸上挂着蒙古来的黄沙;

穿过了山东河南的平原千里,

看见长江,两岸上绿竹抱着人家。

多么伟丽,怎能不惊异!

伟大的中华!

刚过了冰下呜咽的黄河,

谁想到:

就能呆看着黄鹤楼外的梅花!

再往西行,依旧江天无际,

青峰夹岸,都象曾经梦过的天涯;

万壑千山,转过了永教诗人心颤的三峡,

看哪,还有多少座城市,山顶上灯火万家!

***

夜雾里的重庆,

霓虹灯照颤四围的深绿山影;

被赤足践平的山岗,奔跑着汽车,城脚下,黄绿分明,双江激动。

观音岩,七星岗,大溪沟,陵谷变成的街巷,高低无定;灯火万星,

从江边一直点到山顶;江风微动,山雾轻移,天上?人间?梦境?

***

把高峰镟成了螺旋,

伟大的公路:

青松翠竹夹着金线与金圈,转,转,转,人与车腾入云雾;

再转,再转,似进若返,转到另一青峰,也被金线儿缠住;

转过万样的峰岩,

擦过了悬崖深谷,

几个黑豆儿在金线上往还,盘旋,

噢,明白了昔人蜀道难的恐怖!

***

藤枝划着车顶,

一小条儿天底下微微有些绿光;

天成的石巷,松藤任意的造成阴郁,千丈的石壁,亘古默立两旁。

似入了古洞,汽车嗡嗡的发响,睁开巨眼,射出光芒;

小鸟从岩巢里飞起,狂叫,对新时代疑恐惊惶;

开上去,车嗡嗡的响,

管小鸟怎样,气油与钢铁的时代,有力的就有主张。

***

出了那浓绿阴森的石涧,豁然开朗,左顾右盼尽是田园。

伟大的历史与民族,多少代的勤苦,把奇形怪状的荒山修成了水田。

地图上一丛丛的针叶,代表着山脉,啊,在黄帝子孙手里,山脉也得变作平原:

看见了山陵,便想起了农作,流不尽的血汗润透了青山!

***

看,最低处也许是小小一条溪水,几堆瘦石,万竿细竹,一片轻烟;

往上,多少多少道士霸,一道道的界分着水田;

每一道都是绿的,种满冬天也开花的胡豆,

人们勤苦,连土霸也难得偷闲;

多少条绿线画在山坡上,随着山形,有的直顺,有的湾湾;

一道儿绿,一块儿灰,灰而明的玻璃,一梯梯的铺满了山间;

再往上,还这样,温柔的绿线,灰亮的水田;

田水不深,都把远处的山峰竹林倒映得十全;

有的地方,田亩一直开到山顶,

有的地方,放弃了山顶,任牛羊踏着草玩;

在山腰里,竹林密掩,看不见人家,只有些流动在竹叶间的炊烟;

绿与灰的静穆,

主领着山里的冬天;

似乎怕太单调了一些吧,偶然有块赤红的坡儿,白羊往还;

说不定,一片经霜的金桔,突然的使山景明艳鲜甜。

***

青峰旋转,绿竹如流,汽车飞转着巨蛇样的公路:

古拙的青木关,界开巴县与壁山,再赶到永川,正好过宿。

从永川经过荣昌与隆昌,河边上都晒着长长的夏布;

冬天预备着夏天的营生,一年四时,民族之手工作没个停住。

可是,从天亮忙到天黑,那些脸儿苍白的幼女与老妇,

象专为教别人发财似的,一日的工资至多是可怜的一角五!

到处是奇丽的山川,

到处是肥美的地土,

在短短的一段行程中,看见几种气候里的菜蔬花木。

园林田产的丰饶,

决定了手工业的忙碌:公路上一行行的赤脚男儿,

肩着黄白的土纸,各色的土布;

那一家家小纸坊,茅庐外安着水车,水声从山间一直响到幽谷。

地产的丰富,人手的辛勤,可并救不了天府之国的贫苦:

七八岁的弱女儿,也随着那些壮汉赶路,

窄窄的前胸几乎要贴到地皮,娇嫩的背上压着无情的重负。

还有那没了牙的老人,擦一擦老眼,瞅一瞅四处:

一块桔皮,一节枯枝,都须把风湿入骨的腰腿屈俯。

这流着香蜜的乐园,

莫非有什么妖魔施着阴毒的法术?

***

笼在青丛与山雾中的火焰,把一片山林照得灰红;

人影锤声,昼夜不绝的,移动,叮咚。

挑着负着,七八斤一条的铁棍,由那片火影里运往各城。

山中的铁,

城里的钉,

高高下下的山路,

哼哼哟哟的人声,

丰富的天产,

辛苦的人工;

有铁,我们有铁,这时代,岂不是有铁便可以称雄?

看,在苏杭平津的倭寇,不是正弯着腰儿,拾取破铁烂铜?

***

只有伟大的中华,

能有这么伟大的一省:

东山有铁,西山有煤,

比燕窝鱼翅更宝贵的食盐,我们有自流井!

一路上,遍地是三九天里的金黄菜花,茶花腊梅,

虽然没用,也不辞点缀风景。

一路上,黑块是煤铁,白块是食盐,

压弯了男女肩上的绿竹竿,爬山越岭!

***

无论县城与镇市,

都显出惊人的拥挤与繁荣:

最悦目是清晨的菜市,两经溪水洗净的蔬菜,碧绿鲜红;

新编好的竹筐,天然的明绿,装着肥嫩的黄菲和挺秀的雪里蕻。

竹筒盛着陈醋,

香油在坛形的竹篓中,竹席上摆着盐块,

蔗糖在竹筐里面盛,

用不着商标来保证土产,本地风光的竹筐竹篓就是说明。

即使是小小一座镇市,也有几家屠户,

头蹄肠肚挂满竹棚;三百斤重的花猪,一步也走不动,

安稳的卧在滑竿上,连哼也懒得哼。

在街心,虽然没有新式的楼宇,可是铺面的洁整证出买卖的兴隆。

蜀锦川绸彩绣的光华灿烂,值得每个人的欣慕与赞称。

但是,谁能想到,在这山城山市里,纽约伦敦的货色居然占着上风!

啊,这伟大的中华,广大的地土,若只是世界的商场,怎能不随着大江东去,

血液流空!

***

每座城中,

都有多少家茶馆——

穷的人尽管穷忙,忙不到,这些龙门阵的据点。

清闲自在的人们,

抱着只有几星炭火的手炉取暖,吸着公用的竹胎水烟袋,轻巧的吹着火纸捻,

以舌战群儒的英姿,

谈古论今,说长道短。

神圣的抗战,的确激动了民族的良心,对得起历史,我们的时代有的是英雄好汉,可是在这清茶水烟之间,个人的损失是真正的国难!

什么时节也忘不了发财,即使发了横财,他们依然郁郁不满。

在鲜果糖食摊子左右,茶馆的门旁,离茶客们不过三五步远:瘸腿红眼的老妇与衰翁,用报纸弥补着一身的破烂,两手轮流搔抓疮疥的幼童;红绿相间的脓血满脸;瘦得象条竹竿,

脸上似乎只剩了机警多疑的一双眼;一面留神着警察的动静,一面向茶客们伸着手抖颤。

他们的饥苦,绅士的安闲,或者不无关系,这边品茗,那边讨饭;因此,讨饭的活该讨饭,绅士们只能给他们一声“讨厌”。

一盏红灯在小门上闪动,香臭难分的气味流到街头,有枕有床,无日无夜,这里的享受是鬼域的风流。

一时的兴奋,给绿脸上微添光彩,终生的懒惰,使晴朗的世界永远昏幽。

假若一年半载的,这里只活埋了一二懒汉,那倒也引不起任何人的忧愁;可是,肯狠心毒死自己的,定会豺狼般的向别人索酬:看,茶楼上藏着的弱女,不是被家里吸血的烟枪葬送了自由?

茶肆中闲坐的那些活鬼,除了私人的利益,似乎对一切全愿结仇,他们是田主,房东,或典当的老板,多一些乞用正是他们的丰收。

***

碧绿的河水,赭色的群山,一眼望不尽的都是蔗田:半绿的蔗梗,微黄的蔗叶,一片片连着灰淡的远天。

公路两旁,晾着半干的宽叶,侧着身让路,男女横负着长长的蔗秆。

蜜饯的麦冬,蜜饯的桔饼,甜蜜的内江,确是儿童们的乐园;连鲜红的辣椒也得到变成糖果的机会,多棱的冰糖,代理着幌子,在铺外高悬。

苦工们挑着整盆的糖癋,河岸上系着运糖的木船;

散布在四乡的是“漏棚”与糖厂,田沟里流泄着黑红的蜜汁,甜里带酸。

墙头上一列列的瓦盆瓦罐,竹棚下糖盆坐着小坛,用河泥作成的光润的土饼,垫了一张糙纸,压在糖盆上边:泥饼中的水分滤过了蔗滴,掀起泥饼,二寸厚的糖沙松软鲜甜;滴入小坛的蜜水,再炼成滴,“二白”的制造也是那么简单。

古拙的用具,简陋的方法,一万元的资本,现在,也极容易赚到两千,茶馆里忧时之论,只怕民贫物竭,其实因战时的需要,只要生产便会赚钱;土盆泥饼一日多似一日,蔗糖已大篓小篓的运往陕甘;就是那牛津风度的学士,和以巴黎生活为标准的什么官员,也勉强喝着云南野长的咖啡,幽默的微叹:噢,中国糖也有相当的甜!

***

在这永是峰回路转的行程里,到处都看见肥健诚朴的壮丁:公路上,镇市中,随时听见齐呼的一二三四,天还未亮,城里城外都起了抗敌的歌声。

散沙般广大的民众,

今天齐一了脚步,筑起肉的长城;铁的纪律,疗治了精神与身体的病态,纵莽关西大汉,一声立正,也都挺起前胸;两三个月的训练,他们晓得了国事,激愤的愿从万重山里冲到南京

![[吴岩_老舍_杨鹏] 精神的衰亡,将使民族永无复兴的希望--猫城记封面](http://www.34gc.net/cover/noimg.jpg)